Digitale Dienste

Informationsportal

Hier bin ich:

Hier bin ich:

Stand vom: 16.06.2025

Redaktion bildung-lsa.de auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt (http://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=15509#art45705)

| Originalbild von KI-generiert /Lizenz: CC0 |  |

| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |

| Dokument von Redaktion bildung-lsa.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 |  |

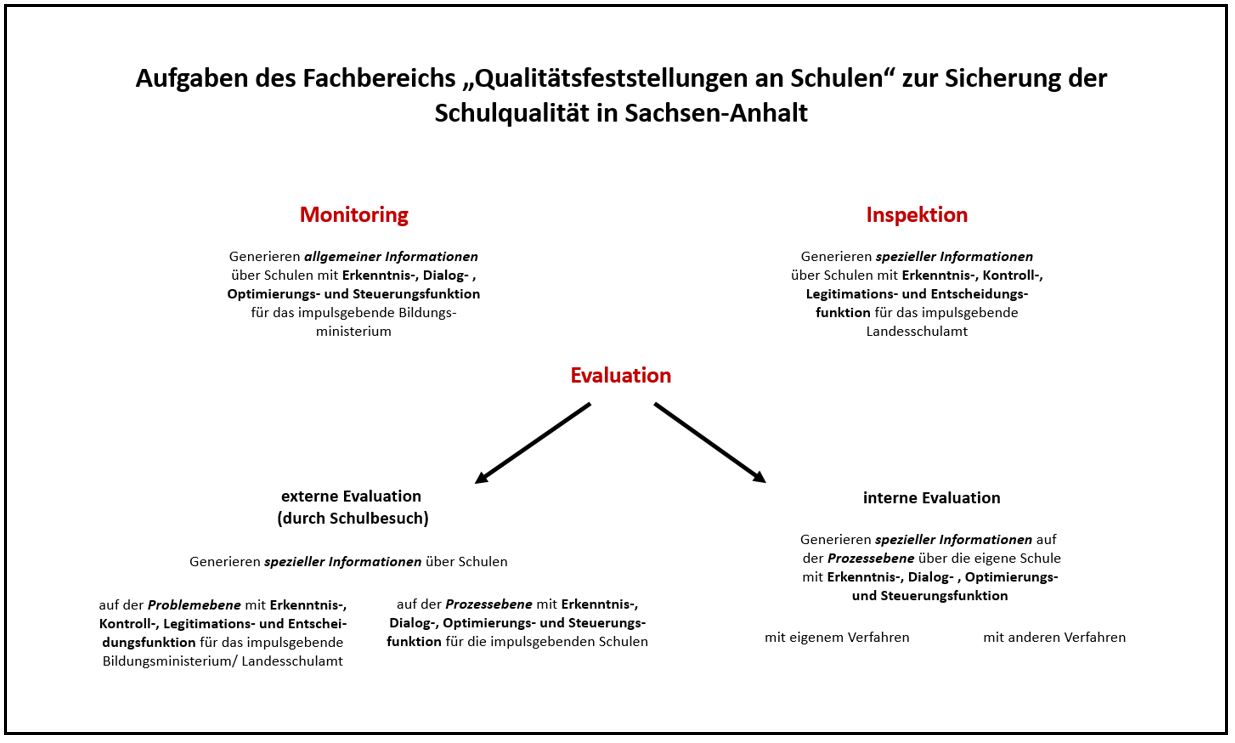

Qualitätssicherung und -entwicklung sind im Bildungssystem ebenso wichtig wie Zielklarheit und Erfolgskontrolle. In Sachsen-Anhalt trägt das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) mit seinem Fachbereich "Qualitätsfeststellungen an Schulen" wesentlich zur Sicherung der Schulqualität bei. Dies erfolgt durch standardisierte und speziell entwickelte Verfahren zur Evaluation, Inspektion und zum Monitoring. Diese Verfahren erfassen die Qualität der Erziehungs- und Bildungsarbeit an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen systematisch oder anlassbezogen. Grundlage dafür ist der in Sachsen-Anhalt geltende Qualitätsrahmen schulischer Arbeit.

Ziele der Qualitätssicherung

Der gezielte Einsatz verschiedener Methoden und Instrumente liefert wertvolle Daten zur Wahrnehmung und Beobachtung von Merkmalen und Indikatoren im schulischen Qualitätsrahmen. Diese Daten bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Qualität der schulischen Arbeit und ermöglichen vergleichende Auswertungen. Sie sind entscheidend für die Qualitätsentwicklung auf Schul- oder Landesebene und geben Schulen Anregungen für die Weiterentwicklung des Unterrichts und der Schulorganisation.

Der Fachbereich "Qualitätsfeststellungen an Schulen" sichert die Qualität schulischer Arbeit durch verschiedene Maßnahmen. Dazu gehört das Erheben und Auswerten landesweiter Daten für die Qualitätsentwicklung mittels schriftlicher Befragungen, sowohl analog als auch digital. Es werden objektive und valide Verfahren für externe Evaluationen entwickelt, die Schulbesuche und Inspektionen umfassen. Zudem werden Berichte zur schulischen Qualitätssicherung erstellt und der Austausch mit anderen Fachbereichen und Institutionen auf Landes- und Bundesebene gefördert. Schulen werden bei der Qualitätssicherung und -entwicklung durch bereitgestellte Instrumente für interne Evaluationsprozesse unterstützt.

Die erhobenen Daten bilden auf Landesebene die Grundlage für den Austausch zwischen verschiedenen Institutionen im Bildungssystem. Dies ermöglicht eine bessere Steuerung notwendiger Maßnahmen. Auf Bundesebene dienen die Daten dem Vergleich mit anderen Bundesländern und Forschungseinrichtungen. Regelmäßige Austauschprozesse finden in spezifischen Netzwerken statt, die auch länderübergreifende Kooperationen ermöglichen können.

Qualitätsrahmen schulischer Arbeit

Ungeachtet mitunter sehr unterschiedlicher Erwartungen an Schule ist es unbestritten, dass gute und leistungsstarke Schulen nötig sind, welche Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, ihr aktuelles wie auch zukünftiges Leben erfolgreich zu gestalten. In der Diskussion sind jedoch immer wieder die Antworten auf die Fragen, was denn eine gute Schule ausmacht und was sie konkret leisten muss, um diesen Anspruch erfüllen zu können. Diese Diskussion ist ebenso sinnvoll wie notwendig; sie sollte in Gesellschaft, Politik, Forschung und vor allem in den Schulen geführt werden und dabei von einem gemeinsamen Grundverständnis ausgehen: Im Mittelpunkt steht der Unterricht mit dem Anspruch des erfolgreichen Lernens der Schülerinnen und Schüler, welches auf die Ausprägung vielfältiger fachlicher wie auch überfachlicher Kompetenzen abzielt. Diese sollen es ihnen ermöglichen, verschiedenste und teilweise noch nicht absehbare Anforderungssituationen unter Nutzung eines regelmäßig zu aktualisierenden Wissens sowie erworbener Fähigkeiten zu bewältigen.

Der „Qualitätsrahmen schulischer Arbeit“ beschreibt wichtige Strukturen, Akteure und Prozesse in einer zeitgemäßen und auf dieses Ziel ausgerichteten Schule. Er stellt in seiner neuen Fassung eine Weiterentwicklung des bisherigen Qualitätsrahmens dar und bildet umfassend wichtige Aspekte der aktuellen Bildungs- und Schulqualitätsdiskussion ab. Über vielfältige Erkenntnisse der Bildungs- und Lernforschung hinaus berücksichtigt er zugleich Aspekte, welche auf schulpraktischen Erfahrungen, bildungspolitischen Vorstellungen und zugleich normativen Setzungen beruhen. In Hinblick auf Aufbau und Inhalte orientiert er sich an verschiedenen Rahmenmodellen, welche in der Bundesrepublik und in Europa erprobt wurden.

Monitoring

Das System des Bildungsmonitorings orientiert sich an verschiedenen Verfahren zur systematischen Erfassung des Bildungssystems, damit aus diesen fundierten Erkenntnissen etwaige Entwicklungen frühzeitig erkannt werden können.

Die im Juni 2006 festgelegte Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring wurde im Juni 2015 durch einen weiteren Beschluss der Kultusministerkonferenz detaillierter beschrieben. Ein besonderer Bereich dieser Gesamtstrategie stellt die Bildungsberichterstattung dar, welcher sich besonders mit der datengestützten Bilanzierung verschiedener Bildungsprozesse beschäftigt. Die im Koalitionsvertrag der 8. Legislatur zu entnehmende Zielrichtung verfolgt eine Qualitätsfeststellung an allen Schulformen durch Messen der schulischen Qualität, Einschätzung der Entwicklungen des schulischen Lebens und Ableiten von Impulsen für die Schulentwicklung. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden eine wichtige Grundlage für administratives Steuerungshandeln.

Dieses Monitoring ermöglicht es, zielgerichteter neues Wissen für das Steuerungshandeln in der Bildungslandschaft Sachsen-Anhalts zu generieren und daraus wirkungsvolle Handlungsmöglichkeiten abzuleiten.

Inspektion

Eine Inspektion überprüft langfristig Schulen, ihre Akteur:innen, Strukturen und vor allem ihre Prozesse. Ziel ist es, die Qualität und Vergleichbarkeit der Schulen zu sichern und zu verbessern.

Bei einer Inspektion wird die Schule als Gesamtsystem betrachtet, nicht das Handeln einzelner Lehrkräfte. Die Überprüfung umfasst Aspekte der Prozessqualität wie Führung, Schulmanagement, pädagogisches Handeln sowie Lehr- und Lernprozesse. Der Schulbesuch beginnt mit einem Planungsgespräch, gefolgt von einer Fragebogenerhebung, um wichtige Aussagen verschiedener Akteursgruppen zu erfassen. Der anschließende dreitägige Schulbesuch basiert auf Dokumentenanalyse, Interviews und Unterrichtsbeobachtungen nach fachübergreifenden Kriterien.

Das Inspektionsteam besteht meist aus drei Personen, darunter Vertreter:innen des LISA, des Landesschulamtes oder der Schulpraxis. Für die Dokumentenanalyse gibt es einen festgelegten Kernbestand an Dokumenten. Während der Inspektion werden standardisierte Interviews mit allen beteiligten Gruppen durchgeführt. Der größte zeitliche Umfang entfällt auf die Unterrichtsbesuche, die alle Lehrkräfte sowie möglichst viele Fachbereiche und Jahrgangsstufen einbeziehen sollen. Diese Besuche dauern in der Regel 20 Minuten und bewerten die Lehr- und Lernkultur der Schule. Die Ergebnisse werden zeitnah vom Inspektionsteam bewertet und ein Qualitätsprofil der Schule erstellt, das Stärken und Entwicklungsbedarf aufzeigt.

Etwa drei Wochen später erhält die Schule eine erste Fassung des Inspektionsberichts, gefolgt von einer Präsentation der Ergebnisse. Der Bericht wird auch an das Landesschulamt übergeben und dient als Grundlage für Gespräche zwischen Schulaufsicht und Schulleitung zur Formulierung von Entwicklungszielen und möglichen Unterstützungsmaßnahmen.

Evaluation

Eine externe Evaluation an Schulen bietet eine systematische Betrachtung der aktuellen Situation und unterstützt Schulleitungen sowie Lehrkräfte dabei, Stärken und Potenziale zu identifizieren.

Die Verfahren zur Einschätzung der schulischen Arbeit haben je nach Zielsetzung unterschiedliche Funktionen: Auf der Problemebene dienen sie der Erkenntnis, Kontrolle, Legitimation und Entscheidung, während sie auf der Prozessebene Erkenntnis, Dialog, Optimierung und Steuerung fördern.

Ziel ist es, Einblicke in die schulische Arbeit zu gewinnen, Informationen über interne Lehr- und Lernprozesse zu erhalten und die Wirksamkeit von Maßnahmen zu erfassen. Die Entwicklung dieser Verfahren umfasst das Erarbeiten, Testen, Prüfen, Anpassen und Auswählen von Methoden und Instrumenten zur Beobachtung, Befragung und Auswertung von Unterlagen.

Genutzte Instrumente und Methoden sind Fragebögen, Interviews, Beobachtungen und Dokumentenanalysen.

-

Fragebögen

Es können unterschiedliche Fragebögen zum Einsatz kommen, die sich an unterschiedliche Personengruppen richten. Grundsätzlich werden schriftliche Papierbögen oder Onlinebefragungen genutzt.

Erfassungsbogen: Dieser ist die zentrale Datenquelle hinsichtlich statistischer Angaben. Er ist angepasst an den Anlass. Bei den Schulbesuchen erhalten die Schulleitungen ihn mit dem Ankündigungsschreiben der Evaluation.

Reziproker Fragebogen zum Unterricht: Er erfasst über mehrere Einzelitems mit einer Ordinalskala Merkmale des Unterrichts. Zu gleichen Sachverhalten werden Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler befragt.

Feedbackbogen zum Schulbesuch: Nach Schulbesuchen erhalten alle Schulleitungen die Möglichkeit, über diesen Fragenbogen eine Rückmeldung zur Vorbereitung und zur Durchführung der Schulbesuche zu geben.

Anlass- und auftragsbezogen werden darüber hinaus weitere Fragebögen entwickelt, die neben quantitativen Abfragen auch Einstellungen und Erfahrungen erfassen und ebenfalls reziprok angelegt sein können. -

Interviews

Interviews sind ein wichtiges Instrument im Zuge einer Evaluation, da sie eine differenzierte Betrachtungsweise ermöglichen. im persönlichen Gespräch können vertiefende Aspekte und komplexe Zusammenhänge mit eigenen Worten dargestellt und erfasst werden. Ein anlassbezogen erstellter Leitfaden strukturiert das Gespräch, lässt allerdings auch Raum für Nachfragen. Die Durchführung ist als Face-to-Face-Befragung oder als Gruppendiskussion möglich. Alle Interviews werden für die weitere Erhebung und Einordnung protokolliert. Die leitfadengestützten Interviews kommen bei Schulbesuchen als auch im Rahmen von Experteninterviews zum Einsatz, da auch hier durch den semistrukturellen Charakter neue und zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden können.

-

Beobachtungen

Beobachtungen sind eine weitere Form der Datenerhebung. Diese Methode wird während der Schulbesuche vor Ort vorrangig genutzt. Die Einsichtnahme in Unterrichtsstunden oder -sequenzen vervollständigen den Blick auf die jeweilige Schule. In Tandems besuchen die Evaluatorinnen und Evaluatoren eine statistisch sinnvolle Zahl an Unterrichtssequenzen. Die Kriterien dieser Unterrichtsbeobachtungen beziehen sich auf den 2021 neu entwickelten „Qualitätsrahmen schulischer Arbeit“. Die Dokumentation erfolgt über den Unterrichtsbeobachtungsbogen. In diesem werden unterschiedliche Aspekte wie Medieneinsatz, Handlungs- und Sprechanteile von Lehrkräften und Lernenden, Unterrichtsformen und -methoden und die Gestaltung des Lehr- und Lernprozesses beeinflussenden Kriterien guten Unterrichts erfasst.

Der fokussierte Blick auf Unterricht ermöglicht nach Auswertung der zusammengefassten Daten eine systemische Rückmeldung über den Unterricht an der entsprechenden Schule. Des Weiteren finden an allen Schulen Schulrundgänge mit den Schulleitungen statt. Die dort getätigten Beobachtungen und gewonnenen Erkenntnisse werden im Schulrundgangbogen erfasst. Die Beobachtungskriterien werden auch hier aus dem „Qualitätsrahmen schulischer Arbeit“ abgeleitet. -

Dokumentenanalyse

Die Analyse von Dokumenten und Literatur dient zu Beginn einer Evaluation häufig der Ausrichtung des Prozesses. Im Zuge von Schulbesuchen geht es um das systematische Auswerten schulischer Dokumente in Bezug auf gesetzte sowie gewählte Schwerpunkte. Indikatoren zur Analyse leiten wir aus dem „Qualitätsrahmen schulischer Arbeit“ ab.

Schulbesuche im Rahmen externer Evaluationen liefern auf der Prozessebene Informationen über die Stärken und Reserven der schulischen Arbeit vor Ort. Sie ergänzen interne Evaluationsprozesse und erweitern die Perspektiven auf Schul- und Unterrichtsprozesse, was das schulische Qualitätsmanagement unterstützt.

Auf der Problemebene bieten Schulbesuche notwendige Informationen zur Bewältigung anstehender Fragestellungen oder Anforderungen der Institutionen. Sie unterstützen sowohl regelhafte als auch außerplanmäßige Prozesse der Orientierung und Entscheidungsfindung in der Bildungspolitik und Schulverwaltung. Durch den gezielten Einsatz von Methoden und Instrumenten werden während der Schulbesuche Informationen gesammelt und Daten generiert, die in Abschlussberichten ausgewertet und zur Verfügung gestellt werden. Neben den Regelthemen können spezifische Wahlthemen genutzt oder ausgehandelt werden, um die Evaluation stärker auf die Ziele und Absichten des Auftraggebers auszurichten. Die Ergebnisse aus den Abschlussberichten und Rückmeldegesprächen können neue Entwicklungsprozesse initiieren oder fortsetzen.

Wenn eine Schule die Evaluation initiiert, können die Ergebnisse interne Diskussionen anregen oder vertiefen und die Schulentwicklung fördern. Die Evaluationsergebnisse sollen zu schulinternen Schlussfolgerungen und Zielvereinbarungen führen und die Umsetzung von Maßnahmen anregen. Wenn eine Behörde die Evaluation initiiert, können die Ergebnisse über die Begleitung von Regelaufgaben hinaus die Planung und Realisierung spezifischer Vorhaben unterstützen.

Schülerfeedback zum eigenen Unterricht

Bei diesem Fragebogen handelt es sich um ein effizientes Werkzeug für Lehrkräfte, um ein Feedback der Schülerinnen und Schüler zum eigenen Unterricht zu erhalten. Als Vorlage wurde das Schüler-Lehrer-Feedback in der ausführlichen, zweiseitigen Form  nach M. Veeser-Dombrowski verwendet.

nach M. Veeser-Dombrowski verwendet.

Für Schulen in Sachsen-Anhalt kann, nach Rücksprache mit dem Fachbereich 1 am LISA, der Fragebogen hier auch elektronisch verarbeitet werden. Sie würden dann eine Standardauswertung per E-Mail zugesandt bekommen. Der Bogen liegt in zwei Formen vor, die sich lediglich in der Angabe der besuchten Klasse unterscheiden.

Ansprechpersonen

-

Rainer Günther

+49 345 13199940

rainer.guenther@sachsen-anhalt.de -

Cornelia Weigel

+49 345 13199950

cornelia.weigel@sachsen-anhalt.de

-

Dr. Janett Zacher

+49 345 13199948

janett.zacher@sachsen-anhalt.de -

Cornelia Weigel

+49 345 13199950

cornelia.weigel@sachsen-anhalt.de

-

Rainer Günther

+49 345 13199940

rainer.guenther@sachsen-anhalt.de -

Ralf Langer

+49 176 8501700

ralf.langer@sachsen-anhalt.de -

Dr. Janett Zacher

+49 345 13199948

janett.zacher@sachsen-anhalt.de -

Karolin Geidus

+49 345 13199945

karolin.geidus@sachsen-anhalt.de -

Vera Plänitz

+49 345 13199910

vera.plaenitz@sachsen-anhalt.de -

Silvana Braun

+49 345 13199957

silvana.braun@sachsen-anhalt.de

-

Sven Eisemann

+49 391 5677351

sven.eisemann@sachsen-anhalt.de -

Eva-Maria Ganso

+49 391 5677360

eva-maria.ganso@sachsen-anhalt.de -

Dorit Wernicke

+49 391 5677354

dorit.wernicke@sachsen-anhalt.de -

Volkmar Stary

+49 391 5677352

volkmar.stary@sachsen-anhalt.de